合成生物技术综述

- 作者:

- 安徽新天源建设咨询有限公司

- 最后修订:

- 2020-06-17 15:45:56

摘要:

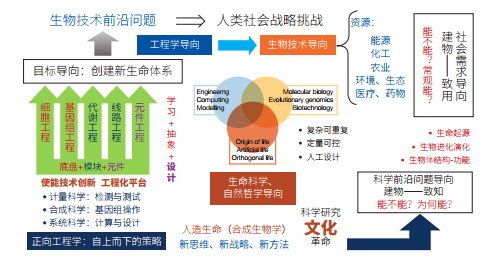

一、合成生物技术背景和意义

合成生物将使全球颠覆性科技创新进入空前密集活跃的时期,新一轮科技革命和产业变革开始重构全球创新版图、重塑全球经济结构。国家科技部于“十二五”期间,在“863”“973”计划中启动了合成生物学研究项目,实质性地推动了这一学科的发展。国家《“十三五”生物技术创新专项规划》,将合成生物技术列为“构建具有国际竞争力的现代产业技术体系”,把合成生物作为“发展引领产业变革的颠覆性技术”之一。科技部已经设立“合成生物学重点专项”,2018年合成生物专项36项支持资金7亿0628万元,该专项总体目标:围绕物质转化、生态环境保护、医疗水平提高、农业增产等重大需求,突破合成生物学的基本科学问题,构建几个实用性的重大人工生物体系,创新合成生物前沿技术,为促进生物产业创新发展与经济绿色增长等做出重大科技支撑。

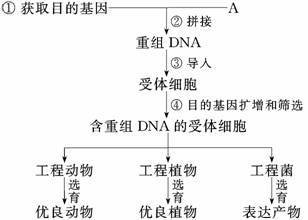

二、合成生物技术原理

2010年10月合成生物学的奠基者之一,美国斯坦福大学的教授通过标准化,设计和改造生物系统所需的生物元件得以界定,其功能得以刻画和抽象化;通过从去耦合,人造生物系统的复杂性,包括生物元件之间的相互作用得以规范化,从而最大程度上降低了人造生物系统出现故障的可能性;通过模块化,人造生物系统的复杂功能可以被拆解为功能上相互独立的模块,每个模块可以进而被拆解为对应的生物元件,从而为生物系统的设计与组装提供了理性指导。

三次生物科技革命,引领科技产业颠覆性发展:

第一次生物科技革命以沃森、克里克发现DNA双螺旋结构为标志,人们从分子层面对生命的探索更加深入;

第二次生物科技革命以人类基因组计划的完成,标志着探秘基因组学有了新的工具和方法;

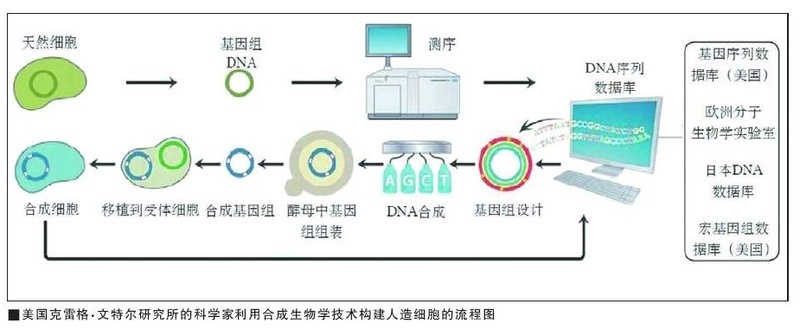

第三次生物科技革命(合成生物)以编码基因,甚至创造生命,来解决各种现实问题,在社会生产生活各个方面有着巨大潜力和应用前景。

合成生物学的主要研究内容分为三个层次:

一是利用现有的天然生物模块构建新的调控网络并表现出新功能;

二是采用从头合成方法人工合成基因组DNA;

三是人工创建全新的生物系统乃至生命体。

三、微生物合成生物技术的特征:

一是学科交叉汇聚日益紧密,拓展了科学发现与技术突破的空间。生命科学与化学、信息、材料、工程等学科交叉融合,正在加速孕育和催生一批如合成生物技术、类脑人工智能技术等具有重大产业变革前景的颠覆性技术;

二是传统意义上的基础研究、应用研究、技术开发和产业化的边界日趋模糊,科技创新链条更加灵巧,创新周期大大缩短;

三是现代生物技术迅猛发展,取得了一系列重要进展和重大突破,加速向应用领域演进,广泛应用于绿色制造、生物医药、健康、农业、能源和环境等与国计民生和国家安全密切相关的重要领域,金融资本已成为生物技术领域创新创业的重要推手,已经成为推动经济发展的核心驱动力。

四、传统技术和现代技术与合成生物的区别:

第一,传统发酵技术是利用微生物的发酵作用,运用一些技术手段控制发酵过程,大规模的生产发酵产品的技术.发酵工业起源很早,中国早在公元前22世纪就用发酵法酿酒,然后开始制酱、制醋、制腐乳等,这些都是我国传统的发酵产品。传统发酵具有培养条件苛刻、产量低下等缺点,而且大量基因簇在原始菌株中是沉默,传统的天然产物开发是通过微生物或植物经大规模发酵培养和分离提取来完成的。这一方式限制了许多天然产物的开发和应用。

第二,2003年人类基因组测序成功标志着第二次生物科技革命的到来,我们因此能够大规模地“读取”遗传信息,并引领生命科学研究进入组学和系统生物学时代。

第三,而合成生物学是在系统生物学的基础上,结合工程学理念,采用基因合成、编辑、网络调控等新技术,来“书写”新的生命体,或者改变已有的生命体,这将使人类对生命本质的认识获得质的提升,从而引领了第三次生物科技革命。

生物制造经历了两次革命和即将迎来的第三次生物革命(合成生物):合成生物学的诞生深刻地影响了天然产物的开发研究, 赋予了这一传统的领域以新的活力。

“第三次生物科技革命”:即通过生物探索的本质与工程构建的特性相结合,从改造细胞内网络结构来模仿一些工程系统所具有的功能以进行学科的概念实现及应用示范,到将细胞作为“底盘”及“可编程”整体,开发有效组装策略,测试外源元件和模块加载后的适配性,组成精细,可定制化的生物应用系统,生产效率大幅提高,生产成本大幅降低,该产业绿色、清洁、环保,不受自然资源制约,可持续发展,具有广阔的发展前景。

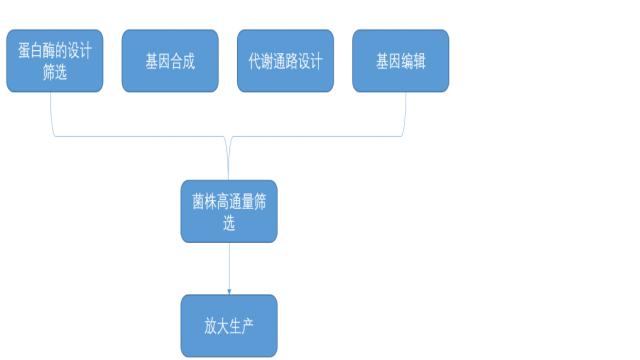

合成生物的基本工艺路线

五、合成生物研究开发的主要内容

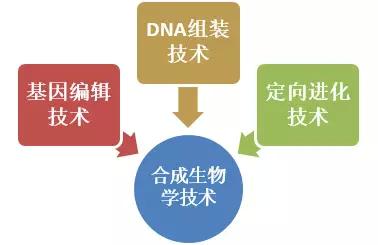

图1 合成生物学的三大主要技术

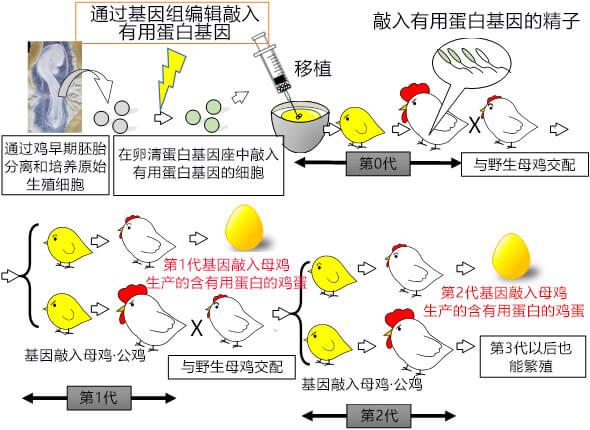

第一,基因编辑技术:

CRISPR/Cas9技术:CRISPR/Cas9是一项靶向基因编辑的革新技术,可直接用于基因突变或敲除。

第二,DNA组装技术:

根据非典型酶切连接、PCR、同源重组、单链退火拼接等原理发展起来的各种 DNA 克隆和组装技术,为合成生物学更加快速而高效地进行大片段 DNA 的克隆和组装提供技术支持。

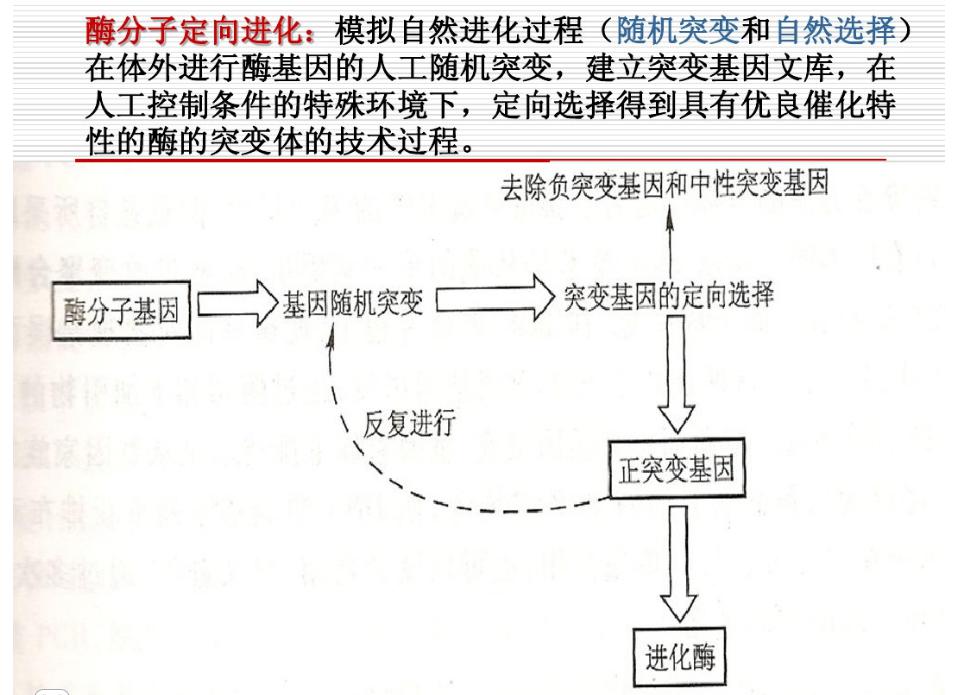

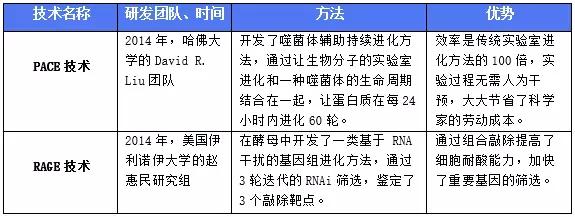

第三,体内定向进化技术:

定向进化是在实验室条件下创造突变,并对突变文库施加筛选压力,从而筛选出具有期望表型的突变体。

表1 体内定向进化的新技术

因此,体内定向进化策略可以简化定向进化的实验操作,并减少人为因素的干扰,加快了重要功能基因的筛选。

六、技术发展趋势及国内外现状

1.合成生物国外现状

合成生物学,最初由Hobom B.于1980年提出来表述基因重组技术,随着分子系统生物学的发展,2000年E. Kool在美国化学年会上重新提出来,2003年国际上定义为基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人工生物系统研究,从基因片段、DNA分子、基因调控网络与信号传导路径到细胞的人工设计与合成,类似于现代集成型建筑工程,将工程学原理与方法应用于遗传工程与细胞工程等生物技术领域,合成生物学、计算生物学与化学生物学一同构成系统生物技术的方法基础。

2010年10月合成生物学的奠基者之一,美国斯坦福大学的教授曾提出,标准化,去耦合和模块化是合成生物学的重要原则。

2019年3月,《自然》杂志刊登了一则由酵母合成大麻素的研究成果,以人工种植方式,6个月才能提取的大麻素,如果用改造后的酵母来生产,会极大地提升效率。

美国在合成生物学方面投入了近10亿美元,建立了多个相关研究中心。美国国防高级研究计划局(DARPA)启动的“生命铸造厂”计划以及“生命铸造厂-分子”计划,便是利用合成生物学技术实现材料的标准化设计和制造。美军也将生命铸造厂确定为未来三大颠覆性生物技术之一。

日本科学家将放线菌的基因转移到大肠杆菌,通过设计新的代谢途径,生产出可耐400摄氏度高温的生物塑料。整个生产过程节约能源并减少了二氧化碳的排放。作为产品的生物塑料可自然降解,有利于保护环境。

截至2016年2月,全球合成生物学实体机构(包括公司、高校、研究所、实验室等)约565个,主要集中在美国(388个)、英国(69个)、德国(41个)、中国(27个)和日本(21个)。这些机构正在或即将为工业生物技术行业提供强大的助力。

2.合成生物学中国的现状

早在上世纪六七十年代,我国生物化学家和有机合成化学家共同努力,在世界上率先人工合成了有生理活性的胰岛素和酵母丙氨酸-tRNA。

1994年中科院曾邦哲发表系统生物工程的基因组蓝图设计与生物机器装配、生物分子电脑与细胞仿生工程等仿生学与基因工程的整合概念,从而正式提出计算机学和仿生学、转基因工程的细胞分子机器的设计与装配研究。

2010年,李腾所在的清华实验室研究人员从新疆艾丁湖边的盐碱地分离出了一株特殊的细菌,通过DNA水平的“编程”控制微生物的行为,从而重构了整个生产工艺。蓝晶的PHA塑料将主要面向农用地膜、医用植入材料和可降解包装材料三个领域。

七、合成生物技术的创新点

合成生物技术已经成为绿色生物制造产业高速发展的引擎。

第一,利用现有的天然生物模块构建新的调控网络并表现出新功能;

第二,采用从头合成方法人工合成基因组DNA;

第三,人工创建全新的生物系统乃至生命体,合成生物学包含两个用途:

一是通过人造细胞工厂进行高效生产,“造来用”;

二是通过人造生命了解生物基础法则,“造来懂”。因此有学者称这项技术为“建物致知”。

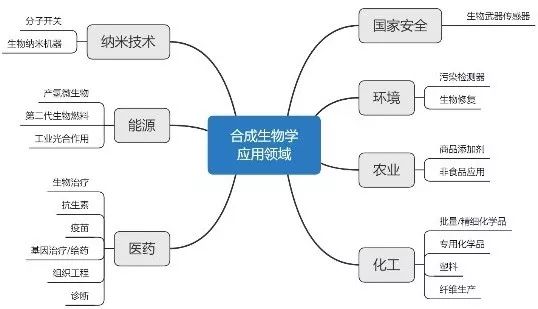

八、合成生物技术的应用

1.生物医药开发

第一,合成生物学有助于发现、分离获得新的天然药物,设计新的生物合成途径,产生更多天然药物及类似物;

第二,将合成生物学原理广泛的应用于肿瘤治疗的免疫细胞的设计,产生多样化的治疗策略,最大可能的做到高效、低毒、可控、通用等目标;开发快速、灵敏的诊断试剂和体外诊断系统,满足早期筛查、临床诊断、疗效评价、治疗预后、出生缺陷诊断的需求;

第三,促进疫苗升级换代,重点推动新型疫苗(包括治疗性疫苗)的研发和产业化。

2.生物新能源开发

开发人工合成细菌,可将糖类直接转化成与常规燃油兼容的生物燃油,甚至可以直接从太阳获取能量,制造清洁燃料。

3.微生物机器人

运用合成生物学技术对微生物进行改造,构建能够监测、聚集和降解环境污染物的微生物体,用来消除水污染、清除垃圾、处理核废料等,可用于水域、空气等开放环境以及飞机、舰艇、洞库等密闭军事作业环境中污染物的检测与清理。

4.新材料

基于合成生物学理论和技术设计,合成高活性和高稳定性的新材料具有重量轻、强度高、结构精细、性能特异、生产能耗少、成本低、速度快、环境危害小等特点,在工业生产领域有广泛用途。

5.基于人造生物体设计、构建的生物计算机和基于生物合成材料的新型量子计算机,其运算速度和存储能力有望比现有计算机高出数亿倍,在此基础上研发的智能计算机可能具备人脑的分析、判断、联想、记忆等功能,给经济社会发展和人类生活带来难以估量的颠覆性影响。

6.珍稀资源量产化

利用合成生物学能够借助于微生物完美再现自然状态下获取的天然活性物质,在保障其天然功效的同时满足社会商业化应用的需求,真正实现长足的可持续发展。

7.生物量子计算机

运用合成生物学对人造生物体设计、构建的生物计算机和基于生物合成材料的新型量子计算机,其运算速度和存储能力有望比现有计算机高出数亿倍,在此基础上研发智能计算机,可具备人脑的分析、判断、联想、记忆等功能,给经济社会发展和人类生活带来难以估量的颠覆性影响。

合成生物学的早期产业化应用领域

九、中国合成生物研究机构

第一、中国科学院成立的合成生物学重点实验室;

第二、2017年中科院深圳先进院合成生物学研究所设立后将下设定量合成生物学研究中心、合成生物化学研究中心、合成基因组学研究中心。

第三、中国科学院与天津市共建“国家合成生物技术创新中心”;

第四、中科院北京生命研究院合成生物学研究中心(筹备中)

合成生物学的早期产业化应用领域

第五、天津大学合成生物学前沿科学中心;

第六、南开大学药物化学生物学国家重点实验室、

第七、清华大学合成与系统生物学中心

第八、北京大学合成与功能生物分子中心

第九、中国生物工程学会合成生物学专业委员会(筹)成立

十、中国在合成生物技术方面取得的重要成果

第一、中国科学院深圳先进技术研究院,对酵母长染色体的精准定制合成和利用非天然氨基酸“将病毒直接转化为活疫苗及治疗性药物”两项成果,对农业、生物医药、环境环保和能源等多个领域产生深远影响;

第二、中科院上海有机化学研究所刘文团队在林可霉素生物合成机制方面取得突破;

第三、中科院天津工业生物技术研究所张学礼研究员与中国中医科学院中药资源中心黄璐琦研究员成功获得第一代“人参酵母”细胞工厂;

第四、中国科学院天津工业生物技术研究所与云南农业大学合作,实现了灯盏乙素生物合成;

第五、中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所王勇,使大肠杆菌中甜菊糖生物合成的关键中间体产量得到大幅度提高;

第六、天津大学宋浩教授团队,阐明了胞内电子池容量是限制胞外电子传递速率这个微生物电生理领域的重大科学问题;

第七、中国科学院微生物研究所张立新研究员与美国波士顿大学刘平华教授德克萨斯大学奥斯汀分校张燕教授合作,他们从几株曲霉和靑霉菌种中分离出具有抗感染等多种生物活性的含过氧桥键萜类吲哚生物碱真菌毒素;

第八、中国科学院昆明植物研究所甘烦远研究员紫杉醇的生物合成

第九、中国科学院分子植物科学卓越创新中心在国际上首次人工创建了单条染色体的真核细胞——酿酒酵母(酿酒酵母天然16条染色体已人工合成6条);

第十、中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员李盛英在国际上首次阐明了利福霉素SV转化为利福霉素B的详细生物合成;

第十一、中国科学院青岛生物能源与过程研究所生物基材料组群赵广研究组成功利用克雷伯氏菌实现100%光学纯D-乳酸的合成;

第十二、天津大学、清华大学和深圳华大基因等团队经过多年联合研究,成功突破了酵母通过自然进化难以实现的局限,于2017年精准定制合成了四条酵母长染色体。

第十三、天津大学化工学院学生团队利用基因工程对菌株进行改造,得到了高效混菌微生物燃料电池;

十四、西南大学夏庆友教授课题组通过敲除Fib-H基因(丝蛋白的最主要成分)获得空丝腺;

十一、合成生物技术市场前景

近年来,我国合成生物学研究集中在基础科学方法、基因组合成以及工业、农业、医学等领域的应用技术探索等方面,总体上已经处于合成生物学国际行列第二位。

合成生物学领域的产业投资额超过10亿美元,涵盖生物材料、基因工程、组织工程、自动化等,并且已经有大量技术和产品运用在制药、化妆品、食品添加、再生医学、废物处理、农艺学等领域,实现2-3个千吨级至万吨级工程化应用示范,相比现有化工生产路线,生产成本降低50%以上,污染物排放减少90%以上 ,市场前景非常广阔。

参考文献

1.我国合成生物学研究力量、政策支持及青蒿素案例

供稿人:邓桦 供稿时间:2019-6-4

2.探针资本《2019合成生物学行业研究》

3.合成生物学研究的工程化平台

崔金明1 张炳照1 马迎飞1 傅雄飞1 王 猛2 刘陈立1*

第一,中国科学院深圳先进技术研究院 深圳 518055

第二,中国科学院天津工业生物技术研究所 天津 300308

4.合成生物学的发展与面临的挑战

工程师郭婷 发表于 2018-08-29 09:10:36

合成生物技术将在2050年领跑全世界?

2017-03-14 05:08:05 科技日报社-中国科技网

5.其他文献参考互联网